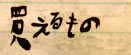

ある日のこと

その夫はパンツに青白い横っ腹をたるませ、まばら毛の背中を少し丸めて靴下を探しながら言いました。

「歯医者の名前なんだっけ」

なんとなく、答える現実が遠のいたまま彼女は「ぁあ」と発音しただけでした。焦点の合わないまま、ボーっと夫の方を向いていました。

彼女は、ベッドの上で座っていたはずの自分が突然、漫画のようなコテコテにあぶない、崖っぷちに立っている事に気がつきました。ものすごい勢いで風が崖底に吸い込まれていきます。底は深く真っ黒です。人食いワニとかいるんでしょう。

夫は丁度その真上の空中で、空気いすにでもくつろぐかの様にモゴモゴと靴下に足を通しているのです。

不安定な景色に耐えられず、あわてて後ろを振り向きました。

自分がわざとそれを見届ける事がないかぎり、夫がその崖に落ちることもないんだと、なんとなく勝手に決めました。

どうしよう。

振り返るとそこは見慣れた部屋の壁ではなく、寒空に広がる、つまらない広大な野原でした。

不安に焦りながら彼女はボワーッとただ野原へ走り出しました。

やる気がないのに我武者羅になっている時のように、耳の後ろの辺りがジンジンしました。体内の水が足りないのかな。

ぶっとく伸びきったまま寝そべっている草の上を、浅い息を弾ませて彼女はますます進んで行きました。

先のとがった葉は空気をより一層冷たくしました。

何でもいいから走るの、走るの。

わさわさわさわさわさわさ...

ふと、

手に、古くてやわやわになったパスタ様のペンスを持っている事に気が付きました。

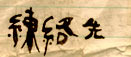

使いなれた道具。

全くやわやわで誰もうまく使えないのに、自分だけは人差し指を挟んで器用に物をつかめるのです。

この先に何があるんだろう。

なんだ、こんな分けの分かんないところに、突っ込んで来ちゃった。

なんかこういう私は好きだわ、

と少しホットしました。

少しゆっくり歩きました。

歩幅がぐんと大きくなり空気がおいしく感じてきました。

誰もいないので、パスタ用のペンスをかっこよく振り回して、最後にポーズをとると、信じられないほどうまく決まりました。

はぁ、と上を仰いでにこりとすると、厚い雲が千切れてするすると素麺の様に四方に散っていきます。もっと綺麗に掃けるようにペンスで素麺を誘導しました。

頭上にはすっきりと秋の宇宙が広がっていました。

自分が、天気まで変えてしまう全能の神の様に思えてきてうれしくなり、ペンスを振り回しながら光る野原の上で踊り出しました。なんか意味のありそうな、分けの分からない動きを沢山しました。

楽しさのあまり、横に置いてあったランプをひっくり返しそうになりました。

隣の部屋では、コンピューターが立ち上がるのを待ちながら、夫が首の凝りをほぐしていました。

彼女はまた服を着なおして、夕飯の支度にかかりました。